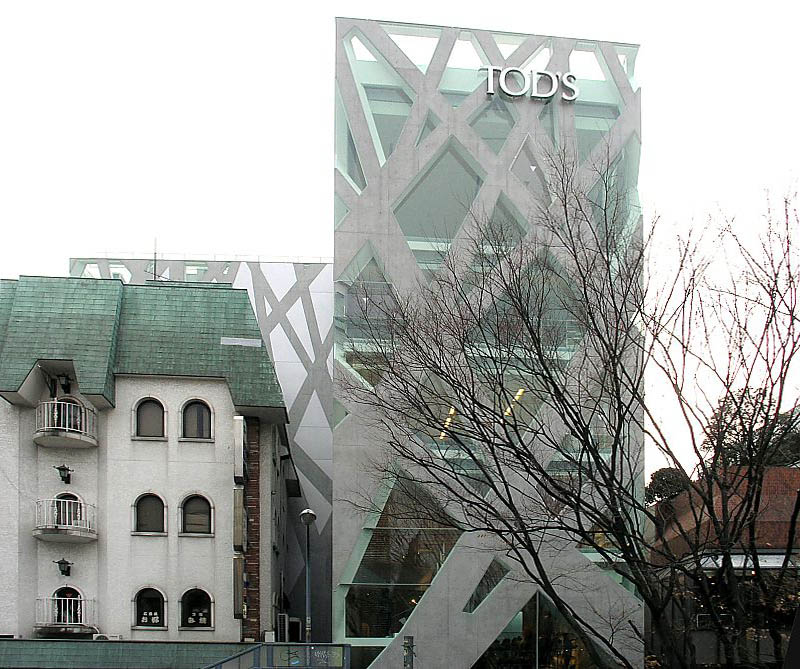

TOD'S表参道 行ってきました。

2004.12 設計 伊東豊雄

photo by mirutake 2004.12.19

あちゃー、これはものすごくロケーションが悪い。これじゃ建築写真にならないぞー。

これはもうぎりぎりまで建物だけで切り取ってしまうしかないんだけど、それもできない。

このくらい切り取ればまーまー見られるものになったかなー。

よく目をこらせば建物に透明感があると感じられるんじゃないかなー。

表参道のケヤキを題材にしたことが誰にも感じられるかなー。

コンクリートの構造体があたかも木の形のように、上に行く程細くて本数が増えるという枝のような構成になっている。

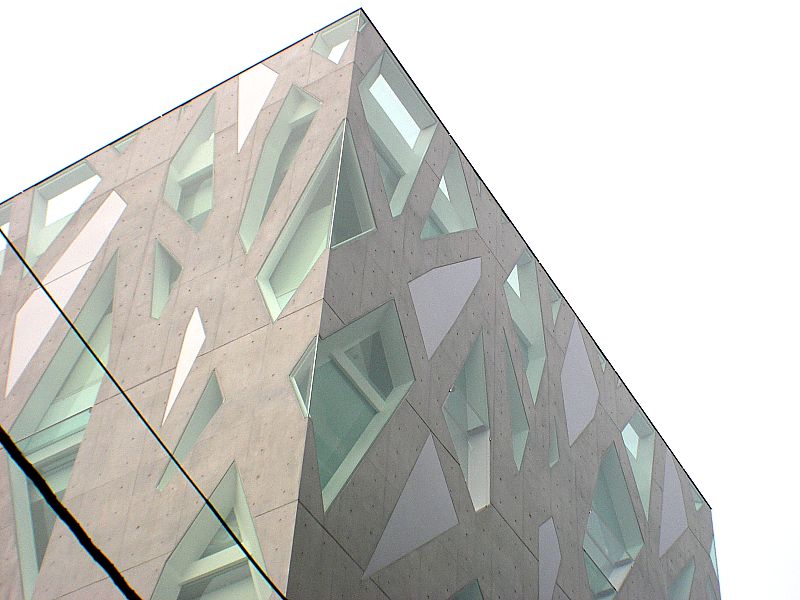

結局こんなに近いところで見上げを撮ってしまった。

コンクリートの壁が厚みを失って薄っぺらな面だけのように見える。

厚みに当たる面が、ガラスの色を写すことで鶯(うぐいす)色になっていて、コンクリートを厚みのないもののように見せ、

おまけにガラスがサッシュ枠なしに取り付けられているから、一枚の面に書き込まれた塗り絵模様のように感じられる不思議な感覚がくる。

この位置でこの恣意の形を見ていると何か「うふっ」と言う感覚で楽しくなってくる。

この形はケヤキ並木から採られたから、恣意といっても作者の個人的な趣味とはいえない環境を表す在り方を採っている。

また建築の形が=構造体や開口部の形がこれだけ違った形にしたことが恣意的だと言うことができる。これだけ違う開口部の形をやれる情熱は尋常のものではないなー。

ここまで近づくと特に建物コーナー部でのガラスが直線で終わらずに、5センチくらいコーナーと直角になるように切っているのが解る。これは真っ直ぐもって行くとコンクリートやガラスがが三角形になってしまい、欠けてしまい安いからこう納めたものと思う。

それにしてもガラスとコンクリートが全て変形しているのに、これだけぴったり(8ミリとのこと)納めて行くのは大変な労力だなーとあらためて感じてしまう。

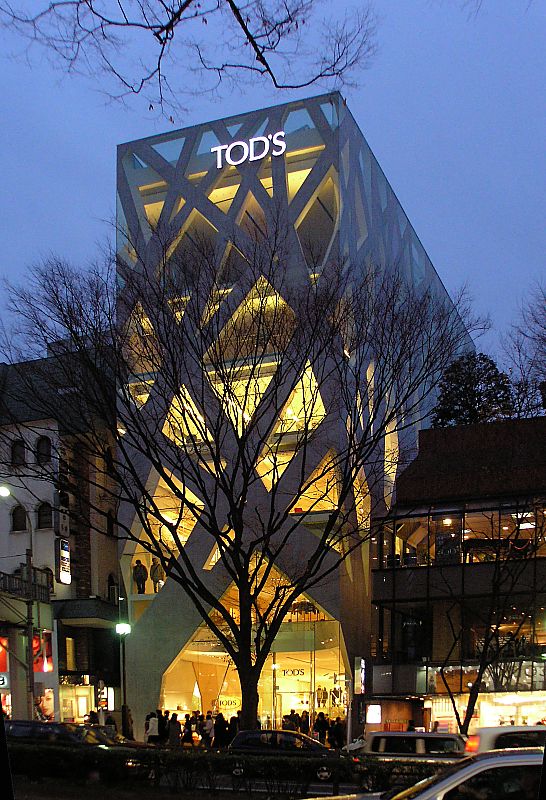

出入り口がこのような家型になっているのはメルヘンチックという感覚がある。

右側の扉が矩形だが枠なしで、またスチールパネルの駐車場出入り口か、ぴったりコンクリートと同じ面に丁寧に作られている。

建築表現と構造が一体になっている。

今回は装飾ではない。

サッシュレスで、コンクリート面とゾロでガラスを突きつけ。

薄っぺらいコンクリートの表現。

表面のコンクリートに対して厚みの面が、サッシュなしで、ガラスの色を写した鶯色になっていて、構造が樹木を模した恣意的な形態と相まって、現実感を感じさせない高度な抽象性にむかっている。「現実感を感じさせない」というのは多くの建物の在り方から外れて、今まで見たことのない建築の形式になっていると言うこと。とくに今回は垂直水平線がなく、下から上まで繰り返し反復でない形になっており、樹木を模したことが大きいと思う。

それはメルヘンチックな情感を醸している。

このメルヘンチックという情感が作者の言う「楽しい建築」にあたっている。

メルヘンチックと言えばすぐ思い出すのは

東京ディズニーランド 1983、

原広司の

平和島大和インターナショナル 1986、 飯田市美術博物館 1989、

長谷川逸子

湘南台文化センター 1990、

村山雄一

あけぼの子どもの森公園 1997、

渡辺誠

青山製図専門学校 1990、 大江戸線飯田橋駅換気塔 2000、

などを思い出す。

そして

まつもと市民芸術館 2004・5、

これらの先端にたち、高度な抽象性の親しみやすさで、新たな極を、TOD'Sが示したと思う。

建築の抽象性は二つに分かれた。

今までの幾何学形態の抽象化の方向と、新たに示された恣意的形態の抽象化との。

(ゲイリーが前からやっているじゃないかというかも知れないが、彼は建築の重要な用件である構造との整合性を無視した張りぼてであり、装飾的な付加物によってえた形態の恣意性と言うこと。ディズニーランドの張りぼての建物の在り方と、TOD’Sの建築の論理の総合さを比べてみれば明確なことだ。建築もまた他の思考同様に総合性が問われないわけはないのだから。)

20050109

参考資料

けんちく激写資料室 まつもと市民芸術館

TOD'S

K STYLE