埼玉県立大学 体育館見てきました。

1999 設計 山本理顕

photo by mirutake,haru 2005.6.26

オープンキャンパスがありましたので、埼玉県立大学見てきました。

やっぱりこれだけの規模になりますと廻るだけで大変疲れてしまいますね。今回は外気温も30度を超え、熱中症も出たとニュースになっていました。

全体は工業的なメカニカルな感じを抱かせる鉄骨造とコンクリートの柱梁との格子グリットを徹底して貫徹しているものです。今までに無い様式がここに出現していると思います。

タテヨコ高さ方向の構造体グリットを、薄く押さえて構成しています。

その構成部材の厚みの中でエキスパンションジョイント(建物を分割し、つないでいる)部分も忍び込ませていて、感心しました。(キャンパス入口の守衛所上部の建物など、私には構造としてどう解決しているのか解らないところもあった。)

現場ではコンクリートの柱梁のグリットが写真で見るよりは太くて存在感があり、威圧感がありました。もう少し細くしたかったことでしょう。

芝生の緑地もメインのアプローチ横手に確保されており、視覚的にも救いになっていると思います。場の感覚としては面積として少ない気もしましたが、緩い丘になっているため、一望できないためのようです。図書館などを芝で埋めているのですから、最大限に取っていると言うことでしょう。

食堂のトイレ 奥が女子

ルーバーは現場ではきれいに見えました。

写真ではこのように逆光では黒くなるだけですが、この見上げが現場ではきれいに光っていました。

半屋外になっている屋根のある通路系がかなりあって、ここが意欲的で設計者の持ち味を出したところと感じました。

体育館北立面

内部 南西側

西側

一番感激したのは体育館でした。

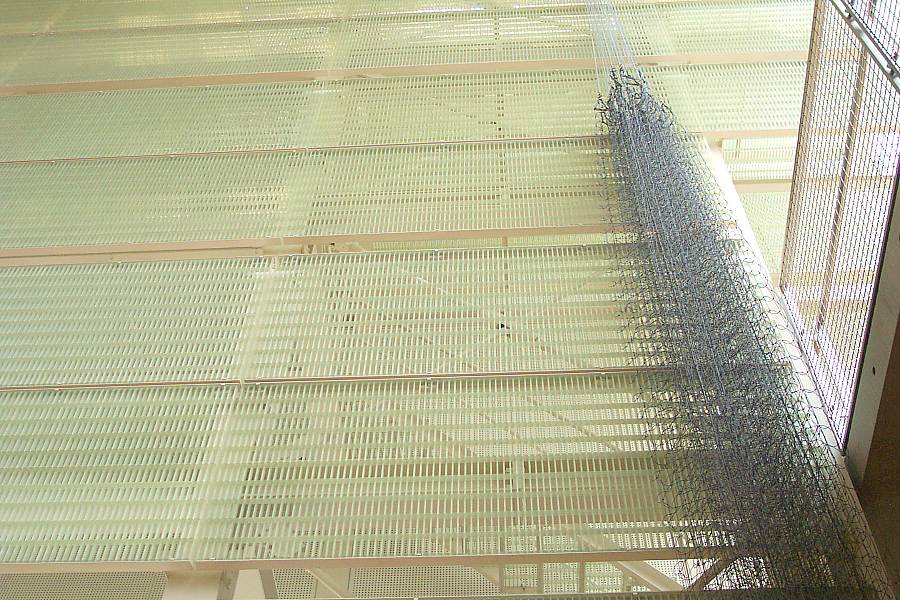

体育館にはいってまず目に付くのは、左右の壁面全体を覆うFRPグレーチングの薄緑色の印象です。光の当たるところは薄い色になってなかなかきれいですね。

ここでのFRPグレーチングの使い方は、薄く軽く使わないで、何十にも重ねて厚く使っていると言う印象なのです。それは緑の濃いところもあり、明るいところが特にきれいで、FRPグレーチングの色そのものだけで、他の色が混じってこない色合いになってると感じました。

それは通路になっている裏に回ってみるとなんと、この階の上になる床、階段=段板・踊り場の全てにFRPグレーチングが、これでもかと張り巡らされていました。私にはこれがきっと効いていているんだと思われたのでした。そう、FRPグレーチングを通った光が次のFRPグレーチングを照らしているかのようでした。

南側

正面の光り輝く壁面が「はっと」させる美しさがあった。どのようにやっているのか?

次に正面南側です。

まず正面の壁面が真っ白でとても明るくて目に飛び込んできました。

その中にうっすらと縦の縞があるのが感じられました。(写真ではこの距離では写りません。フワッとした面として写っていますね。)とても細かい繊細な縦のルーバーがあると感じられるほど、光は強くなく且つ均質に輝いていました。新しいルーバーなのかとも思ったのですが、ルーバーでは昼光が強くなりすぎるのと、下地の鉄骨が見えてこのように均質にはなりませんね。どうなっているのだろうか?この向こうに今まで見たことのない在り方があるのではないか?と感じさせてくれました。トップライトのルーバーもとても細かく入っているようです。空が見えないようになっています。

後ほどこの壁面の写真を見てみますと、現場で感じられた縦のラインは写っていません。縦線が詰まっているのでレンズでは解像できないのが解ります。また現場では意識しなかったのですが、写真ですとトップライトのルーバーと壁面とのきわで、不思議なぼけたような光り方が見えていますね。

でどうなっているのか?と思い上へと向かったのですが、途中階段の形が気になって何枚か撮影し、上に向かいました。するとそこは通風が無くって、むっとする暑さが充満しています。

そこは屋上に出るガラス貼りの塔屋になっていました。屋上に出るガラス戸があって、出てみようとノブを回したが開きません。うーこの暑さはたまらんと思いつつ、壁面を見るとアルミの細かい縦リブのスパンドレルでした。とにかくカメラに納めて、この暑くて仕方ない場から退散したのでした。

けんちく鑑賞はこう言う現実的な抵抗感に出会いながら、それに足をすくわれないで、幻想感を意識的に取り出していくことなんですね。落ち着いて捕らえ直してみると、そうか、トップライトからの光に白く輝いた縦ルーバーと見えたものは、単純に細かな縦リブの白い壁面だったのでした。あまりに単純な解答でした。しかし効果を生む選択です。

内部から北を見る

外部北立面